No. Verán que no voy a hablar de murga. Aunque esta despedida también sea cantada, aunque el coro esté –frente al escenario–. Después de esta despedida nadie baja y recorre el laberinto de asientos. Después de esta despedida se van, por atrás, donde solo los pueden ver aquellos en los anillos más altos de la tribuna. En esta despedida no hay una promesa de volver. Esta despedida es la última.

*

Generalmente me acuerdo del momento en el que empecé a escuchar a un artista. Me acuerdo de la primera canción que escuché. Me acuerdo el porqué lo hice. En este caso, no puedo. No puedo porque lo escuché desde antes de nacer, después de nacer, ahora. En los viajes que hacíamos hasta Salto. También a la vuelta. Mi madre lo escucha desde chica. Es por ella que no existe un momento que pueda decir: acá empecé a escucharlo. Y así llegamos hasta hoy.

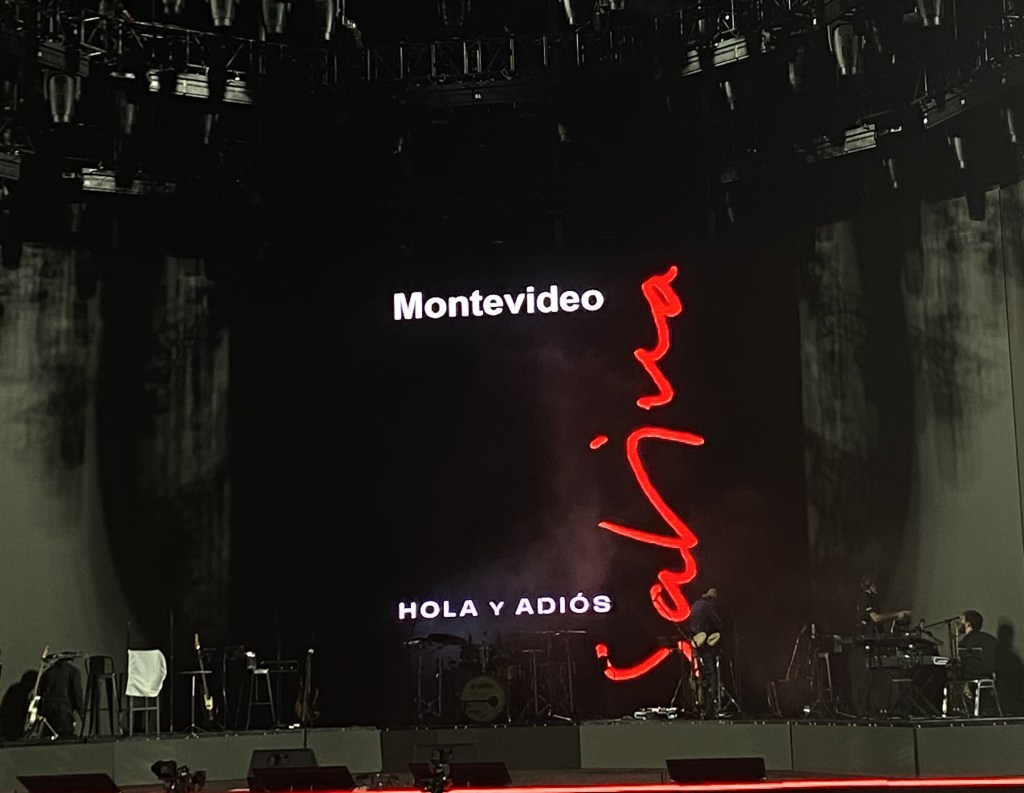

El día que escribo esto es domingo, es treinta, es marzo. Es el día después de que fuimos, con mi madre, al último recital que brindó Joaquín Sabina en Uruguay. El último que brindará. La gira «Hola y adiós» es la última. Es el último hola. El último adiós. Y aunque el «Hola» duró más de una hora y media, es el «adiós» el que va a perdurar.

Que haya sido polémico en declaraciones no me importa. Dejo a un lado el hecho de que sea de Peñarol –me conformo con que Joan Manuel Serrat sea de Nacional–. Dejo para lo último que lo tachen constantemente de machista, como si fuese el único artista masculino que lo sea. Sí, siempre fue polémico; sí, muchas de sus canciones hablan de mujeres y drogas. Sí. Pero algo debe hacer que multitudes de jóvenes sigan escuchándolo como, quizás, hacían sus padres, sus tíos, sus abuelos. No pasa con todos los artistas.

*

Lo primero, comprar stickers. Mamá no compra remeras porque fácilmente puede pintarlas. Y aunque podría mandar a hacer los stickers, le compramos alrededor de quince a un señor de bombín que estaba afuera del Estadio Centenario. Fuimos temprano, para tener tiempo. Pero no había mucho más para mirar, ni para comprar. Así que no demoramos en entrar. Chequeo –superficial– para ver si teníamos algo, pasado. Escaneado de QR de las entradas, pasado. Bajamos las escaleras minúsculas. Uno nos derivaba a otro, hasta que llegamos a nuestros asientos: fila 13, asientos 37 y 38. El respaldo del 37 estaba un poco roto y era, de los dos, el menos centrado al escenario. Así que le dejé el 38 a mi madre. Nos sentamos.

Estábamos un poco inquietas. Aprovechamos a sacar alguna foto con las pantallas de fondo, a preguntarnos si podríamos o no fumar un cigarro. Escuchamos al que vendía papitas y doritos, a los que vendían café, al que vendía churros. Como una niña, le pedí a mamá si me daba plata para comprar churros. Comimos. Veíamos como, poco a poco, los asientos eran ocupados. Vimos como el último anillo fue el primero en llenarse. Mamá estaba nerviosa, ansiosa, excitada. Era la despedida.

A nuestro lado se sentaron dos mujeres, una de pelo castaño, la otra rubia. Detrás de ellas, un hombre y una gurisa. Digo gurisa porque no puedo calcularle la edad. No parecía de dieciséis, pero no sé si llegaba a los veinte. Aunque capaz

–y probablemente– me equivoque. Lo cuento porque resultó ser otra coincidencia: eran de Rosario, pueblo cercano a Colonia Suiza. Ambas son personal de la salud, como mi madre. Con una de ellas ya se habían visto, cuando mi madre trabaja en la emergencia móvil y tiene que llevar algún paciente a la clínica. La otra había llegado a trabajar con mi padre. Me vio el parecido. Nos reímos las cuatro. La mujer a mi derecha también era personal de salud, pero de acá, de Montevideo. Y digo «otra» coincidencia, porque cuando fuimos a ver a Serrat, a nuestro lado se sentó una mujer que había sido compañera de magisterio de mi tía.

El mundo es muy chico a veces. Uruguay es un pañuelo doblado en cuatro.

*

Tené la cámara preparada, me decía mamá. Le prometí filmar el inicio, el ingreso de Joaquín Sabina al escenario. Se lo prometí para dejarla disfrutar. Vos disfrutá, ma, le dije, yo me encargo de filmar y sacar fotos. Y entonces se apagaron las luces y empezó a sonar «Un último vals». El video, que mamá se había negado a mirar hasta el momento, se mostró en las pantallas. Agradezco haberlo visto antes, haberlo visto varias veces, saber en qué momento aparecen Serrat, Darín, Drexler; saber el momento en el que muestran a su esposa y compañera. Lo filmé tranquila. Después, entre pizza, cerveza y gatos, me diría que no le mandé ese video, y yo, desde el sillón, volvería a enviárselo.

Me pasó lo que me pasa casi siempre, lo que me pasa cuando un recital me importa. Recuerdo momentos, me olvido del órden del repertorio. Aunque tenía una muy limitada esperanza, sabía que no iban a aparecer dos de mis canciones favoritas: «Peor para el sol» y «Nube negra». Pero sí cantó «Peces de ciudad», y mientras la cantábamos –él y nosotras– pensé que había sido de las canciones más adecuadas. Como si se lo dijera a él mismo y nosotras también: «En Comala comprendí / que al lugar donde has sido feliz / no debieras tratar de volver». Estábamos en Comala. Una Comala que pronto sería desolada. Donde pronto tan sólo quedarían los fantasmas del espectáculo. Comala era ese lugar que quedaría desértico en el adiós, aunque recién estuviésemos disfrutando el hola.

Y, como ya dije, me olvido del orden de los repertorios, lo mismo elegí hacer acá. Porque luego de la primera canción –dejando de lado «Un último vals»–, habló. Mamá me pidió que, cuando hablara, lo filmara. No sabía que, cuando escuchara el video, se escucharían más mis gritos que los del resto. Así que ahora vuelvo a escucharlo para citarlo:

(…) Si esto es un concierto más de una gira, no lo es. Primero porque es verdad que es la última gira, y segundo porque Montevideo, desde hace muchos años, Uruguay, desde hace muchos años, es un lugar muy especial para mí. Es un paisito, es un país pequeñito, pero tiene un corazón enorme; y yo me he sentido siempre aquí muy bienvenido y muy comprendido. Y eso no lo puede uno decir de todos sitios. Así que es un placer tocar hoy en Montevideo.

Yo no he tenido muchos amigos uruguayos, pero sí amigos muy especiales. Por ejemplo, yo toqué hace mil años, en Madrid, nada más ni nada menos que con Zitarrosa. Y luego, en Montevideo no sólo conozco las calles, sino también algunas casas, porque Eduardo Galeano me invitaba siempre a comer, porque Benedetti me invitaba cafés. Porque es que tenéis un montón de compatriotas que escriben. Cómo me voy a olvidar de Onetti, que vivió tantos años en Madrid. Y de Idea Vilariño. Y de Ida Vitale. ¡Viva el Uruguay, carajo!

El último de ellos me lo pusieron una vez, no sé si aquí o en otro lugar de Montevideo, pero me lo pusieron de telonero. Él tocaba antes que yo. Me gustó tanto que lo invité a venirse a Madrid. Y está en Madrid con mucho éxito, Jorge Drexler. Y además, no son sólo poetas o músicos porque me precio de tener una amistad bastante singular con el presidente más importante que ha tenido nunca Latinoamérica, Pepe Mujica.

Mi video termina ahí. Él apoyaba el micrófono sobre el regazo, mientras el baterista golpeaba las baquetas para el próximo tema.

*

Me detengo. Paso de atrás para adelante –y viceversa– las fotos y los videos. Elevo la vista de la computadora, del celular. Miro cómo se filtra el sol de domingo por las rendijas de la persiana. En la pantalla del televisor me aparece un círculo amarillo y 28° al lado. Sé que no voy a salir. Capaz por eso escribo. O la realidad es que no levanté las persianas porque preferí escribir ahora, cuando más fresco está todo, cuando la penumbra me lo permite. Estoy segura de que podría seguir hablando o escribiendo sobre él, sobre el recital en el que no entraba un alma más. Podría mirar detalladamente cada video, sus dibujos usados en las pantallas, el momento en que, por dificultades técnicas, se retiró antes del escenario a cambiarse y Mara Barros tomó el centro del escenario como si fuese suyo, con su sensualidad, su vozarrón, su presencia; cuando luego pasó el guitarrista vasco al centro y cantó «Pacto entre caballeros» y muchos nos levantamos a disfrutar de ese fantástico rocanrol.

Sé que podría. Sé que podría, pero elijo detenerme. Decirme y decirles: hasta acá. Algunas cosas es mejor que no salgan de ahí. Que se queden para siempre guardadas en la fila 13, asiento 37. Que sólo recorran las escaleras del Estadio. Que estén entre mi madre y yo. Y nadie más. Y eso, lamentablemente, los excluye. El recital terminó con una ovación de pie. No quiero asegurar algo que no sé, pero había una emoción viva allí. En la tribuna Olímpica. En el escenario. En Joaquín. Cuando terminó le dije a mi madre que sentía como si alguien muy cercano a mí hubiese muerto. No me respondió.

Deja un comentario