Hace tiempo que vengo sintiendo, y este año me pasa lo mismo, que el carnaval montevideano atraviesa una crisis de ideas. Lo pienso sobre todo desde la murga, pero sería injusto decir que es un problema exclusivo de esa categoría: algo parecido se percibe, con matices, en casi todas. No es una crisis técnica, ni siquiera de oficio. Al contrario: el nivel técnico general es muy alto. El problema es otro. Es una crisis de guion, de estructura, de sentido.

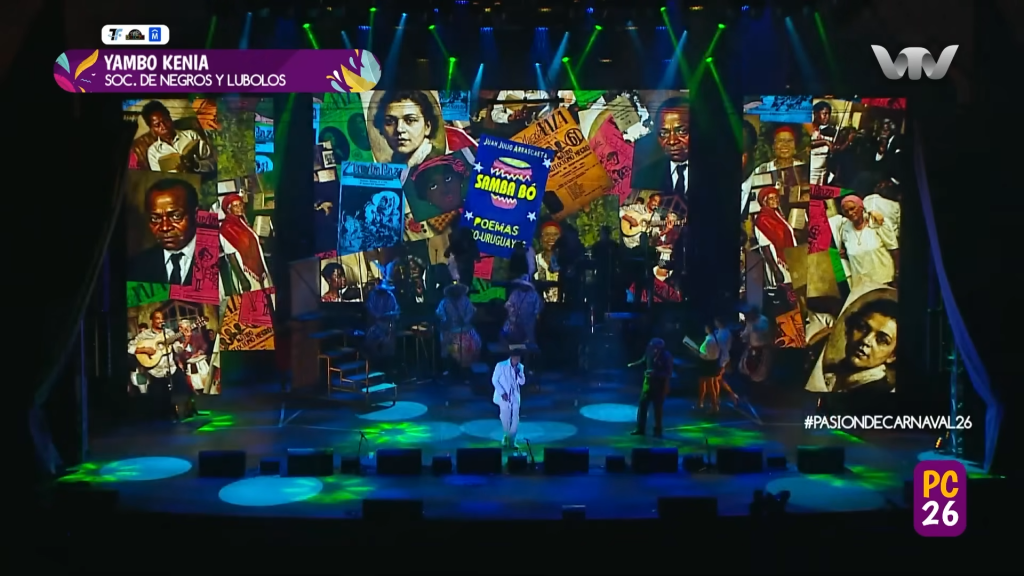

Tengo la impresión de que, en muchos casos, la técnica ha pasado a cumplir un rol defensivo: más que sumar como elemento expresivo complementario, funciona como una forma de tapar debilidades de fondo. La pantalla digital en el Teatro de Verano es el ejemplo más evidente. Lejos de ayudar al espectáculo, muchas veces interfiere. No dialoga con la idea, no construye clima ni profundidad: distrae, fragmenta, corta el ritmo. Y uno se pregunta inevitablemente: ¿para qué tantos cambios de “escenografía”, tantas pantallas diferentes? ¿De verdad aportan algo a lo que se está contando? ¿No sería mejor ir hacia lo mínimo, hacia la economía de recursos, retomar la idea de que “menos es más”?

Da la sensación de que todo tiene que pasar rápido, que no hay tiempo para que una idea respire, se desarrolle o incomode. El espectáculo avanza a los empujones, como si temiera aburrir, cuando históricamente la murga sabía sostener silencios, tensiones y climas.

Lo mismo sucede con el vestuario. ¿Desde cuándo suma a una murga que haya más cambios de ropa, además de complementos como pelucas, utilería y accesorios, que partes claras de un espectáculo? El exceso en este caso no enriquece: desordena. El hilo conductor se pierde rápido, y el conjunto termina pareciendo una sucesión de mini cuplés sin verdadera continuidad. Tampoco veo que haya una relación clara entre la idea del espectáculo y el vestuario, parece que fuera por caminos paralelos, como si pertenecieran a obras distintas. No logro ver el diálogo entre lo bufonesco de los trajes y el resto de la indumentaria con lo que se está cantando, más allá de generar una visualidad que impacte, y no como un medio que transgreda.

Históricamente, con el paso del tiempo, lo que permanecía del espectáculo murguero en la memoria de la gente, sobre todo, era su presentación y su retirada. Ahí se condensaba el alma del espectáculo, su identidad, su poética. Es cierto que, en el momento mismo, el “medio” es lo que más se disfruta en vivo, pero tengo la sensación de que eso ya no está pasando. No está habiendo grandes presentaciones ni grandes despedidas, ni siquiera considerando el importante número de murgas (19) que participan en el concurso. Cada año, siempre hay una, dos o tres que se destacan -las “mejores”, si se quiere-; pero, aun así, la sensación general es de reiteración, de las mismas ideas que vuelven una y otra vez.

La creatividad parece haber dejado lugar definitivamente a la lógica del concurso. Arriesgar cuesta y se nota. Abundan los lugares comunes, todo se vuelve previsible o, en el extremo opuesto, confuso. A veces incluso parece infantil. En algunos casos, hay una infantilización del espectáculo que desactiva la potencia crítica y simbólica que la murga supo tener. Se pierde complejidad, ironía, ambigüedad. Se pierde profundidad. También me pregunto qué lugar ocupa hoy el público en todo esto. No como responsable, sino como parte de un ecosistema donde el concurso, la televisación y la lógica del consumo rápido parecen haber modificado las expectativas: se aplaude el impacto inmediato más que la construcción de sentido, el efecto antes que la idea.

Tal vez parte de esta crisis tenga que ver con eso: con haber desplazado el centro del carnaval hacia el espectáculo final, competitivo y televisado, dejando en segundo plano esos espacios donde la murga se prueba, se equivoca, se ajusta, se construye colectivamente. Ahí donde todavía importa más la idea que el efecto, más la palabra que el recurso técnico, más el decir que el mostrar.

Pero seguramente esta mirada que tengo, crítica por demás, se deba a mi propia experiencia de distancia. Sigo el carnaval desde lejos, viendo los espectáculos online. Vivo lejos de Montevideo desde hace un tiempo y, con los años, siento que fui perdiendo el hilo, el lenguaje murguero, ese código que se renueva y se aprende en la cercanía. Hace mucho que no voy a un tablado, a un ensayo, a una prueba de admisión. Estas experiencias son la verdadera esencia del carnaval montevideano. Ahí es donde se vive lo popular en serio: lo real y lo fantástico mezclados, sin filtros, sin pantallas, y sin tanta sobreproducción.

No es nostalgia vacía. Es una pregunta abierta: qué se está contando hoy en el carnaval, cómo se está contando y, sobre todo, para quién. Cuando la técnica tapa, cuando el vestuario distrae, cuando la estructura se diluye, lo que queda expuesto no es solo un problema estético, sino una crisis de sentido. Tal vez la pregunta de fondo no sea únicamente qué ideas faltan, sino qué ideas ya no se está dispuesto a sostener. Porque cuando el riesgo desaparece, cuando todo se vuelve correcto, reconocible y cómodo, lo que se pierde no es solo creatividad: se pierde conflicto. Y sin conflicto no hay carnaval.

Deja un comentario