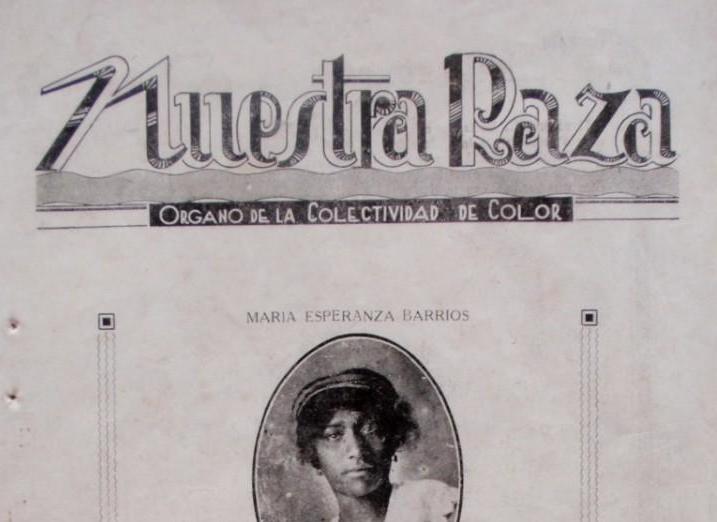

Nuestra raza es, hasta el día de hoy, la publicación periódica más importante producida por un numeroso grupo de intelectuales afrodescendientes en Uruguay, sobre todo considerando su segunda época montevideana que va de 1933 a 1948 (La primera época fue publicada en 1917 en la ciudad de San Carlos). La más importante por las energías de la comunidad que movilizó, que superaron los límites de la comunidad afrodescendiente de Montevideo, pero también porque significó un esfuerzo sostenido en el tiempo que logró hacer comunidad y hacer ciudadanía a través de sus páginas.

Los años dorados

Para Romero Jorge Rodriguez, el numeroso grupo de intelectuales y líderes negros de Nuestra raza generaron una “verdadera unidad de ideas” que propició una “notable toma de conciencia” sobre la realidad local e internacional de los afrodescendientes (110). Por su parte, el historiador Reid Andrews define este período histórico como el del “nuevo negro”, un fenómeno que abarca a toda la diáspora africana en América Latina pero también en Francia y Estados Unidos y que se caracteriza por las “nuevas prácticas políticas y culturales, a la vez que una nueva consciencia de la negritud, de sus potencialidades y de sus posibilidades de acción” (2011: 134).

También Nuestra raza presenta una novedad que es la utilización del concepto de “raza” y la expresión “conrazáneo”, que contrasta con la apelación a la “colectividad de color” que lleva en el subtítulo y que remite al eufemismo que usaron las publicaciones periódicas desde el siglo XIX. Con el tiempo abandonarán esta descripción y sumarán la idea de “cultura negra”. Es imprescindible atender a estos cambios en las auto-denominaciones, que tienen una rica historia, y que se suman a la discusión contemporánea sobre el término “negro” y “afrodescendiente”.

Los procesos de identificación remiten también a la clasificación colonial y la racialización del discurso sobre la cultura nacional. Son importantes las hipótesis de Bauzá, Roxlo y muchos otros, sobre la “raza” uruguaya como una amalgama de indígenas y europeos. Luego el giro hacia la “cultura negra” descentra el lenguaje de sangres y razas, y corre el eje de los biológico a lo social y cultural. Esto requiere una mayor profundización, pero lo planteo porque ayuda también a comprender el presente y la disputa por la autodenominación de las personas y los colectivos afrodescendientes en Uruguay y en América Latina.

La investigadora María Cristina Burgueño afirma que la relevancia y originalidad de Nuestra raza se debe a la “interpretación del racismo y de la situación de los afro-descendientes en la sociedad y en el imaginario nacional centrada en la crítica al capitalismo”, y más adelante: “la revista tuvo una amplia información y conexión con el acontecer internacional en lo político y cultural, poniendo al alcance del lector noticias relativas a la comunidad afro en diversos lugares y dándole a conocer las ideas que reivindicaban el origen afro y el valor propio de las culturas de los pueblos de la diáspora”. (11)

Creo que estos elementos explican en parte la continuidad, el éxito y la importancia de la publicación, pero hay un elemento, muy concreto, que son las formas de hacer comunidad que aparecen en la revista desde el comienzo. Si bien construir y representar en el discurso al colectivo afro son elementos que se repiten en todas las publicaciones de los afrodescendientes durante el siglo XIX, creo que Nuestra raza presenta características singulares en ese sentido.

Fundamentalmente las páginas sociales, las noticias de nacimientos, fallecimientos, la publicación de cartas de los lectores, los homenajes a referentes fallecidos, la aparición de fotografías de los editores y de distintos referentes, son formas efectivas de crear no solamente un público lector sino una conciencia de sí mismos en tanto colectivo. Cada vez que se relata una velada o un reunión por un cumpleaños, se nombra a distintas personas que participaron, y de esa forma se hace comunidad a partir de las páginas de las revistas. El hacer una comunidad está indisolublemente ligado a crear ciudadanía, en la medida en que en la búsqueda de representar a los afrodescendientes, mostrar sus avances y señalar distintos actos de racismo, se incentiva la participación y se crea una imagen positiva del colectivo.

La prédica de unidad de acción fue fundamental durante su período de actuación de este élite afrodescendiente, que tuvo como parte de su proyecto la creación de un Partido Autóctono Negro que decide desafiar el sistema de partidos en las elecciones de 1938 y obtiene apenas 84 votos. Esta derrota, tal vez un evento crítico, abre una nueva etapa en esta época dorada, de disputa en el terreno de la “cultura nacional” promovida por el Estado y cierta dispersión organizativa. La plataforma del PAN incluía como afirmaba en 1988 Álvaro Gascue, la denuncia de la discriminación, la unidad de acción de los afrodescendientes y el objetivo electoral para obtener representación parlamentaria (47-48).

Una élite desafiante

Cuando Doug McAdams en 1982 analiza la “insurgencia negra” en Estados Unidos, lo hace a partir de un modelo de “proceso político” que, para el caso particular, ubica entre 1930 y 1970. El concepto de proceso tiene mucho peso en la historia de la cultura en Uruguay. No utilizo el concepto de “proceso político” en un sentido teleológico, como se utilizó por ejemplo en la obra de Zum Felde, con la sucesión de las generaciones, y un desarrollo lineal, siempre acumulativo, hacia el progreso social. En el proceso político de los afrodescendientes existen continuidades y rupturas, acciones y líneas que se pierden en el camino, luchas que seleccionan y descartan tácticas, avances y retrocesos según la configuración cultural, las posiciones en el territorio y las articulaciones con las élites letradas.

El modelo de análisis propuesto para el caso norteamericano tiene diferencias sustanciales respecto al caso uruguayo, diferencias que también existen en relación a los casos de Brasil, Colombia o Cuba. Sin embargo, en términos teóricos, presenta algunos elementos interesantes a tener en cuenta como la distinción entre los actores de la sociedad política entre miembros y retadores de las élites (members and challegers), los conjuntos de factores que habilitan la insurgencia, de los cuales interesa desatacar las capacidades organizacionales de las poblaciones “agraviadas”, el nivel de incentivos solidarios para la participación individual en los colectivos, las redes de comunicación, la existencia de liderazgos, y la importancia de una “liberación cognitiva” (48), es decir, la conciencia de que el sistema está mal, la construcción de una agenda de derechos o demandas, y el convencimiento de los actores en su capacidad de transformar la realidad (50). Creo que habría que agregar a esta liberación cognitiva, la conciencia histórica de las publicaciones negras anteriores y los esfuerzos de otros colectivos en el pasado. Es decir, la conciencia de sí del colectivo.

Las acciones de Nuestra raza y también del PAN pueden inscribirse, creo, en dos conceptos de Mc Adams: la idea del desafío a la cultura racista dominante en Uruguay, que ya tenía sus antecedentes históricos en la prensa del siglo XIX, y la “liberación cognitiva” de las élites que llevaron adelante esas iniciativas letradas.

Homenaje

En los últimos años se han hecho muchos aportes al estudio de la prensa escrita por afrodescendientes en Uruguay, en especial la digitalización y disponibilización de algunas publicaciones. Hoy, 3 de diciembre de 2018, “Día del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial”, es bueno recordar (traer a la memoria) a los y las intelectuales de Nuestra raza: María Esperanza Barrios, Pilar E. y Ventura Barrios, Elemo Cabral, Mario Leguizamón, Mario Rufino Méndez, entre muchxs otrxs. Nuestra raza es un hito en la lucha histórica de las élites letradas afrodescendientes por mejorar las condiciones de vida de los “conrazáneos” y desbaratar el racismo en Uruguay.

Se han dedicado ríos de tinta a la recuperación de páginas de revistas que muy poca gente leyó, que apenas llegaron a los dos números, pero fueron escritas por miembros de las élites blancas, idolatrados por la cultura legítima. Es una pena que todavía no contemos con una versión digital de Nuestra raza, abierta y accesible para cualquier persona en cualquier parte del globo.

Posdata

No tengo idea cuándo fue, pero la Biblioteca Nacional subió la colección completa de la primera y la segunda época de Nuestra raza. Así que, en parte y de a poco, la pena se va.

Bibliografía consultada

Burgueño, María Cristina. “Mario Rufino Méndez y la caricatura política en Nuestra Raza. Estudio testimonial de una rica producción cultural de los afro-uruguayos (1933-1948)”. Cuaderno de historia 15 (2015). 9-58.

Gascue, Álvaro. “Un intento de organización política de la raza negra en Uruguay”. Hoy es historia. Año V, Número 27 (1988).

Mc Adams, Doug. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. University of Chicago UP, 1999 (1982).

Replica a afroindolatinoamericanxs Cancelar la respuesta