1

El gran mentiroso era un gran anfitrión. Ante nuestras quejas y caras sudorosas, nos sirvió té helado y nos habló del calor en Chile, en México y en España. La comparación amable tenía el objetivo de hacernos pensar que deberíamos estar agradecidos. Eso creímos Andrés y yo, mientras nos miramos el signo de interrogación que tenía cada uno sobre la cabeza. Estábamos nerviosos. Muy nerviosos.

Fue una diminuta sonrisa, qué digo diminuta, apenas un esbozo de sonrisa lo que nos dejó claro que era una de sus bromas sutiles, con efecto retardado. La especialidad de la casa. Hay que masticarlas bien para reír. Éramos dos hombres convertidos en niños por un mago elegante de bigotes blancos. Rostro de cansancio. De curiosidad. De niño que baja por una ventana como quien se prepara en una montaña rusa. Miradas listas para jugar. Para empezar el intercambio de divagaciones entre un tierno embaucador y dos inocentes preguntones.

El gran mentiroso era un gran educado. Nos dijo que, en los setenta, él se preguntaba ¿quién tiene las armas? Y nos dijo que eso mismo se preguntaban los otros, que eran sus amigos, aunque no tanto.

Le pregunté al gran mentiroso por esa carta que le había escrito meses atrás. Se la pasé una noche en que tomaba un vino con un tipo rapado al cero, en el bar Normandie de Providencia. Me respondió que la carta estaba allí, en el mismo bolsillo donde la había dejado cuando se la entregué. Y que nunca más había vuelto a ocupar ese traje, pero la carta estaba allí. A salvo. Yo lo miré serio y él levantó las cejas, al mismo tiempo que hacía chocar los dedos de ambas manos, con total relajo, preparado para más preguntas.

El gran mentiroso nos contó una historia. Una vez estaba él en la terraza de su casa, en la calle Huelén, y un auto quedó en pana. El conductor se bajó y le pidió ayuda. Y él fue a ver en qué podía ayudar. De copiloto iba una mujer con una guagua. La radio del auto estaba encendida. Otro hombre se acercó a ofrecer ayuda también. El conductor le pidió a este que se pusiera al volante, mientras él, junto al gran mentiroso, empujaban.

Empujaron hasta que el motor encendió y el auto arrancó y se fue.

El gran mentiroso y el hombre se quedaron mirando unos segundos en la calle y, como si nada, resolvieron ir a tomarse un vino. Yo miré fijo al gran mentiroso con mi vaso de té helado en la mano. ¿Y la mujer con la guagua?, pregunté. Él me miró con cara de «no es mi problema». Miré a Andrés y ahora tenía dos signos de interrogación sobre su cabeza. Supuse que yo también.

El gran mentiroso me preguntó por mi pueblo. Le conté algunas cosas de mi madre, de los árboles, de amores y desamores, de frutas y verduras, de perros maleteros y de caminos para andar en bicicleta. Me preguntó sobre los cantantes del pueblo. Le conté que conocía a un par. Me gustan los cantantes de pueblo y los festivales musicales de pueblo, nos dijo.

El gran mentiroso siguió: una vez fui a un festival de la voz a un pueblo que está a una hora de Santiago… Andrés y yo parecíamos estar en una sala de cine, sentados uno al lado del otro, mirando una película que se trataba de un hombre que nos contaba una película.

Los niños en este pueblo tenían la costumbre de lanzar challas. La historia avanzó y aunque hubo muchas partes que no entendimos, nos gustó el final, donde los niños le tiraron al gran mentiroso un puñado de challas y quedó ciego, según él, por una semana.

2

El gran mentiroso me invitó a su casa por segunda vez. Hablamos de su mamá. No recuerdo su nombre, pero me dijo que ella había vivido con él por mucho tiempo, en el sur, en Santiago y en otros países. Incluso hasta hace muy poco, cuando había fallecido. Qué dolor, pensé. Que muera una madre con la que se ha compartido toda una vida. El gran mentiroso tenía sus años.

Los chilenos somos mamones. Y las mamás chilenas son hijonas. El gran mentiroso acababa de inventar una palabra. Yo le conté que vivía con la mía. Y que ella, alguna vez, me había hablado de él. Si mal no recuerdo, me dijo que a fines de los 60 y principios de los 70, el gran mentiroso salía de vez en cuando en los diarios.

Después de tomar el té helado, al parecer un fetiche en la casa del gran mentiroso, me invitó a pasar al living y me contó una nueva historia. Me dijo que en los años 80 había en Chile unos ladrones que robaban en el Parque Forestal desde los árboles.

Estaban por largas horas arriba de los árboles y cuando ponían el ojo en una víctima, se lanzaban a ella para robarle. Luego, salían corriendo con los objetos robados y se perdían entre la gente. A estos les llamaban en la época “los pera madura”. Después me contó historias de otros ladrones y estafadores de aquellos años, que tenían seudónimos más normales.

Al llegar a casa esa noche, le comenté a mi madre de “los pera madura” y de su forma de concretar los robos. Ella me miró seria y me dijo: mijito, el gran mentiroso le estaba tomando el pelo. Esa es una broma clásica de la época.

Una broma que no tiene final, pensé, porque cada vez que paso por ahí, pienso en el peligro que los árboles podrían esconder. Y no sé si el signo de interrogación que dibujó el gran mentiroso sobre mi cabeza me podría proteger.

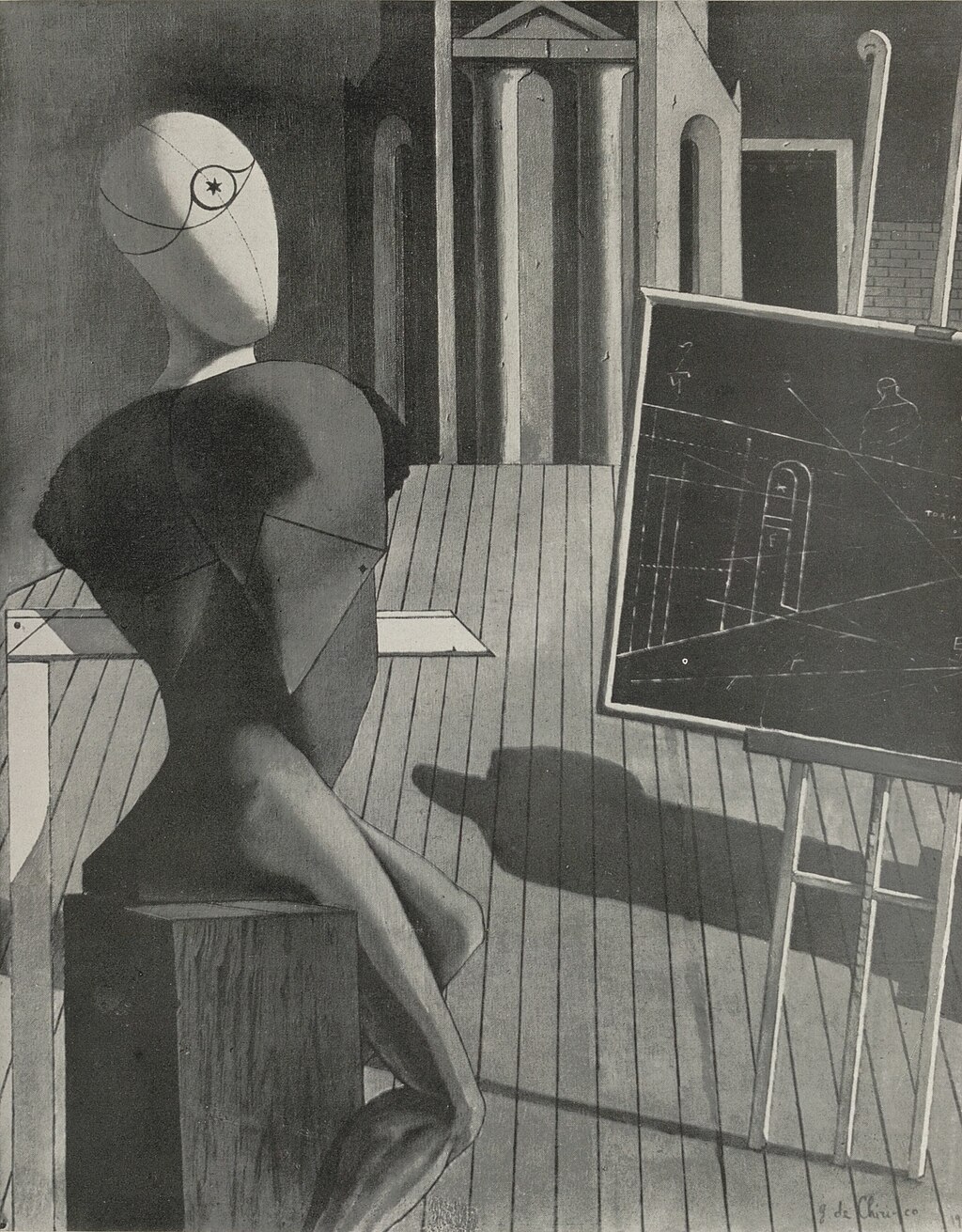

Foto de encabezado: Raúl Ruiz y Víctor Hugo Ortega, foto de Andrés Daly.

Deja un comentario