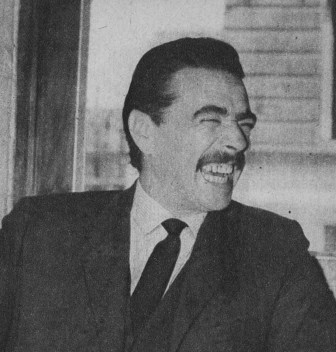

Reseña de A la orilla del silencio. Una biografía de Osiris Rodríguez Castillos, de Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago. Cuatro Esquinas, Montevideo, 2021. 259 págs.

A la orilla del silencio (2021), de Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago es la edición condensada de un libro con el doble de páginas que apareció en 2015 y rescataba la figura «renacentista» de Osiris Rodríguez Castillos: poeta, recitador, compositor, cantor, pero también dramaturgo, narrador, pintor, tallista, talabartero, luthier. En esta edición, los autores destacan principalmente al poeta y su obra, definida como culta y popular al mismo tiempo.

La decisión de resaltar a Osiris como poeta resulta más que acertada. En Voz y palabra. Historia transversal de poesía uruguaya 1950-1973 (2012), Luis Bravo advertía sobre la necesidad de una «investigación a fondo» de la poesía de Rodríguez Castillos, por su recreación de lo telúrico, tan metido en la idiosincrasia de los sectores populares de la sociedad uruguaya (y del Río de la Plata), por su concepción de un arte popular en oposición a un «arte hermético» y por postular un «arte útil y cercano al sentir popular». En el contexto de la investigación de Bravo, la obra de Rodríguez Castillos presenta otra característica singular: es escritura y puesta en voz. Este aspecto, desatendido según Bravo por la crítica local, hizo que fuera más valorado por su aporte a la canción folclórica que por su valor literario.

Así, la biografía de Pellegrino y Basilago anuncia, desde la introducción, un cambio de enfoque, en relación con su libro anterior, para destacar la «condición de poeta» del biografiado. Afirman, con Alberto Peyrou (del dúo Los Peyrou), que Osiris tenía «un agudo y profundo sentido de la metáfora», destacan su «notable fuerza expresiva con una asombrosa economía de palabras» y el uso de aliteraciones que componen, mediante reiteraciones de fonemas, sus imágenes auditivas. Habría que agregar su sentido de «lo telúrico», como destaca Bravo: una sensibilidad singular para decir la naturaleza y la vida en el campo.

Estas cualidades pueden apreciarse tanto en sus poemarios Grillo nochero (1955), que tuvo nueve ediciones en seis editoriales (la última y más reciente en Fin de Siglo), Cantos del norte y del sur (1963), con cinco ediciones en tres editoriales, y finalmente la antología de sus dos libros anteriores (con algún agregado), Canto y poesía (Arca, 1974), como en su discografía compuesta por 40 canciones y recitados grabados en siete discos: Poemas y canciones orientales (LP, 1962), Canción para mi río (EP, 1963), Osiris (EP, 1965), El forastero (LP, 1966), Vol. 3 (LP, 1970), Cimarrones (LP, Sondor, 1973), Pájaros de piedra (LP, Sondor, 1974), los últimos tres disponibles en Spotify.

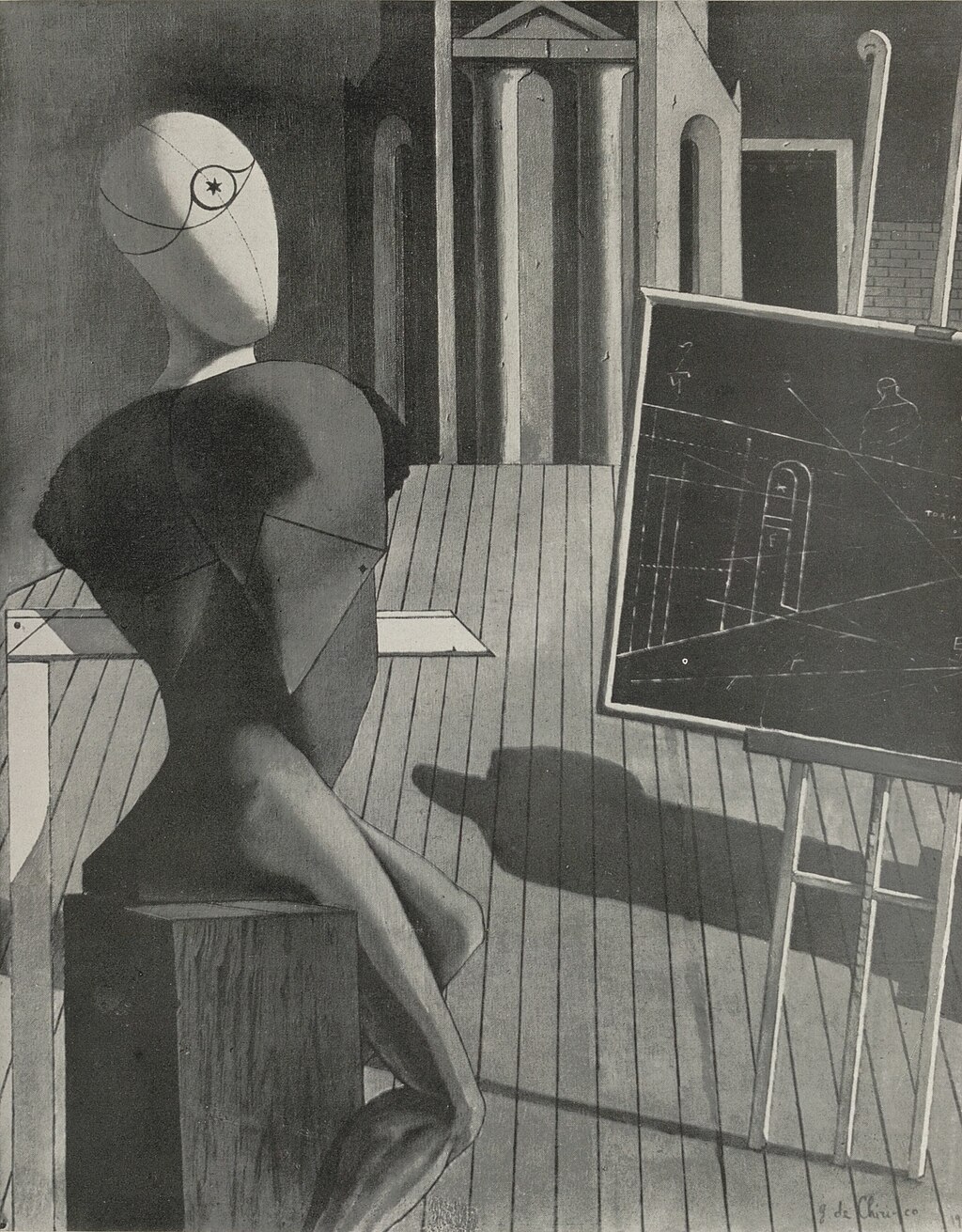

Cimarrón

Toda biografía literaria, y artística en general, es la historia de una vocación que comienza a dar señales tempranamente o de un destino que el héroe desconoce y que, en algún momento, abraza de forma apasionada. Es prácticamente imposible evitar contar la trayectoria desde el presente, desde el artista ya consolidado y su obra ya publicada. Aunque se respete la cronología, las biografías artísticas suelen decir menos sobre la formación inicial, la niñez, la educación primaria y la vida familiar que sobre lo sucedido después de la consagración. Tiene su lógica: la documentación se vuelve más abundante a medida que nos acercamos al presente.

La biografía de Pellegrino y Basilago está comprendida dentro de este género discursivo, tan importante para el campo cultural, y con las características generales que mencionaba. La conflictiva relación del niño Osiris con la institución escolar, sus rabonas para ir al río a pescar, su familia atípica, con una madre proveedora y un padre con una formación universitaria trunca y sin trabajo estable, el abandono del liceo y su temprana salida del hogar para recorrer el país a caballo son datos que cobran importancia para explicar la visión de la naturaleza del poeta (el autor de Gurí pescador) y su curiosidad y capacidad manual para experimentar con la madera tallada o la fabricación de guitarras. También pueden ofrecernos un acercamiento a la razón de su destino de poeta, que lo aleja de los trabajos estables, reñidos por completo con el tiempo necesario para la creación y el perfeccionamiento de su arte.

El propio título del libro –A la orilla del silencio– rescata el cimarronaje del poeta como sentido principal. Los autores explican ese resaltado en los años previos a su muerte, en los que quedó, afirman, «al margen de la consideración pública masiva». El relato parece delinearse para apuntar a este final trágico, en la pobreza y casi en soledad, con apenas una pensión graciable otorgada por el gobierno de Luis Lacalle en 1993, poco tiempo después de regresar de su exilio español. Las penurias económicas que sufrió desde joven por no poder ni querer sostener un trabajo de oficina y las del final de su vida, incluido el exilio, sirven de contraste con el momento de mayor éxito masivo en los años sesenta y principios de los setenta, en los que pudo vivir de su arte y del reconocimiento del público, incluso fuera de fronteras.

Popular y masivo

Los capítulos que se dedican al período más importante del autor en su carrera como artista son el punto más alto de la biografía, porque muestran el carácter popular y masivo del hombre y de su poesía, en papel y puesta en voz (recitado y canción). Un camino que se fue tejiendo entre su participación en la cultura letrada como poeta, explotando una veta «gauchesca» y «nativista», y como declamador en las radios Carve y Rural. También su vínculo con el cine en al menos tres oportunidades y su pasaje por la televisión.

Para Rodríguez Castillos era importante que su poesía gustara, que llegara a la gente. Su objetivo fue, o al menos así lo planteó, lograr expresar con objetividad las particularidades del uruguayo, «su lenguaje, sus costumbres, su entorno», y hacerlo «de la manera más subjetiva posible». Sin embargo, el éxito llegó sin que lo buscara, gracias a la combinación de un discurso poético elaborado, la publicación de sus libros y discos, y su participación en los medios masivos. El relato que hacen Pellegrino y Basilago muestra a un artista popular, con toda la complejidad del concepto, cuyo trayecto sirve para apreciar y comprender el aparato de lo masivo-industrial, pero también formas de arte que, por su tono, por sus temas, por lo que expresan y por su origen, logran tocar, al menos durante un tiempo, las fibras íntimas de un pueblo.

Texto publicado originalmente en Brecha Semanario, el 20 de enero de 2023.

Imagen del encabezado: «Osiris en una entrevista para la revista argentina Folklore en 1962″ tomada de Wikipedia.

Deja un comentario